「感謝のリスト」とは

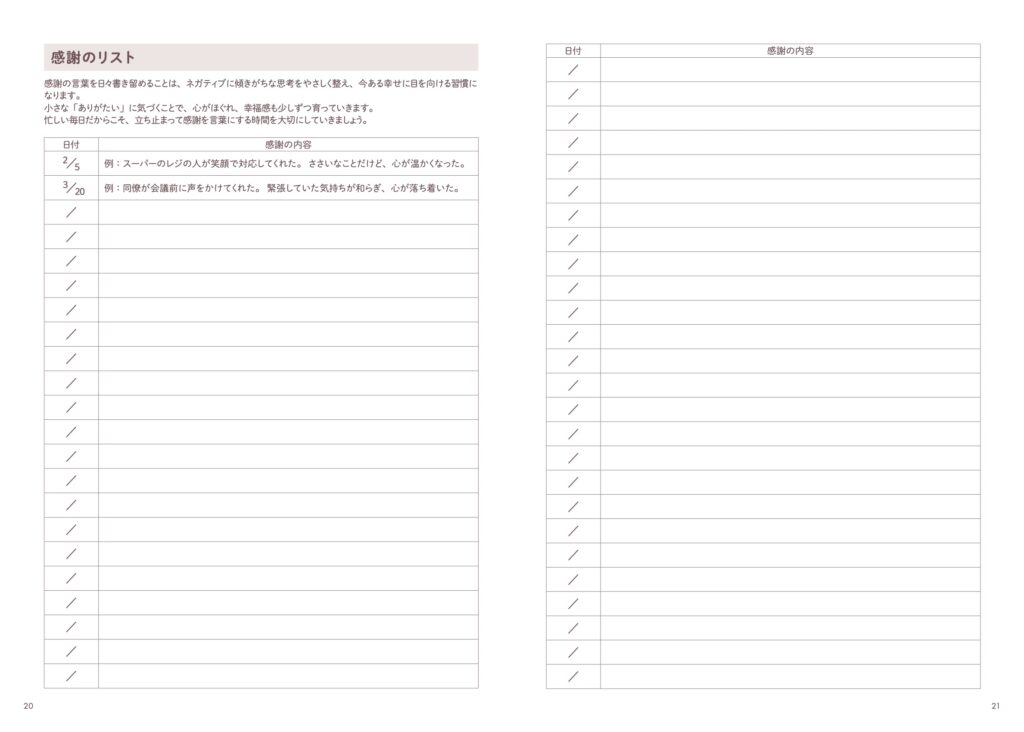

自分軸手帳に見開き2ページ分用意されている「感謝のリスト」。「日付+感謝の内容」のセットで47個分の感謝を書き留めることができます。

日頃の「うれしい!」「ありがとう」が、一つずつこのリストに貯まっていくについれて、心が満たされていく自分をきっと感じられる――のですが、さらにちょっと意識を高めてこのリストに向き合うと、もっと能動的に「幸せを増やす」ことができるという効果も。

この後のガイドでは、そのためのヒントをご紹介します。

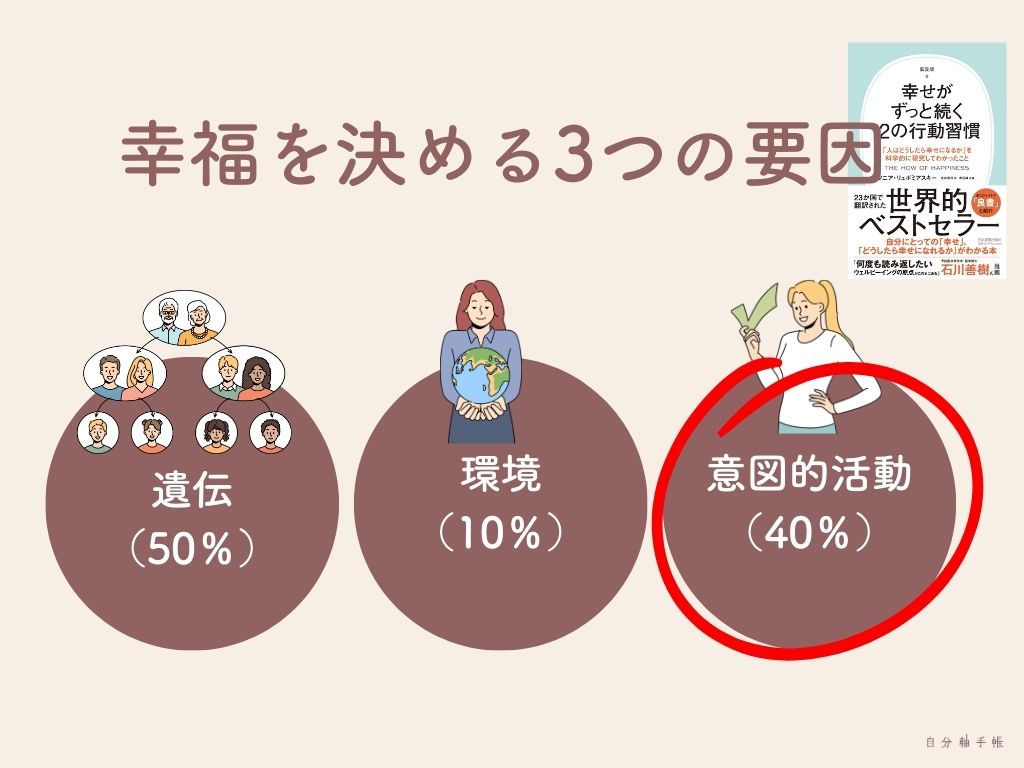

幸福は、増やせる!?

ベストセラーになった書籍「幸せがずっと続く12の行動習慣」(ソニア・リュボミアスキー (著), 金井真弓 (翻訳), 渡辺誠 (監修))によると、私たちの幸福は、上記の3つの要因で決まるといいます。

- 遺伝(50 %) =生まれ持った「幸福を感じる度合い」

- 環境(10%) =お金をどれくらいもっているか、どんな外見・人間関係・仕事……

「遺伝」は幸せを左右する最も大きな要因ではありますが、先天的で自力で変えることができません。また、「環境」は、幸福度に対する影響度が意外と少ないもの。つまり、「もっと幸せを感じたい!」とこの2つの要因にせっせとアプローチしても、あまり効果が期待できそうにありません。

そこで注目したいのが、残る一つの要因です。

- 意図的活動(40%)

本書では、その「意図的活動」として12の行動習慣が挙げられています。その筆頭に紹介されているのが、なんと「感謝」なのです。

自らの活動で変化可能 × 幸福度に寄与する度合い 大となれば、「感謝」をした方が断然オトクなはず。

だったら「感謝のリスト」を活用しないなんて、もったいないですよね!

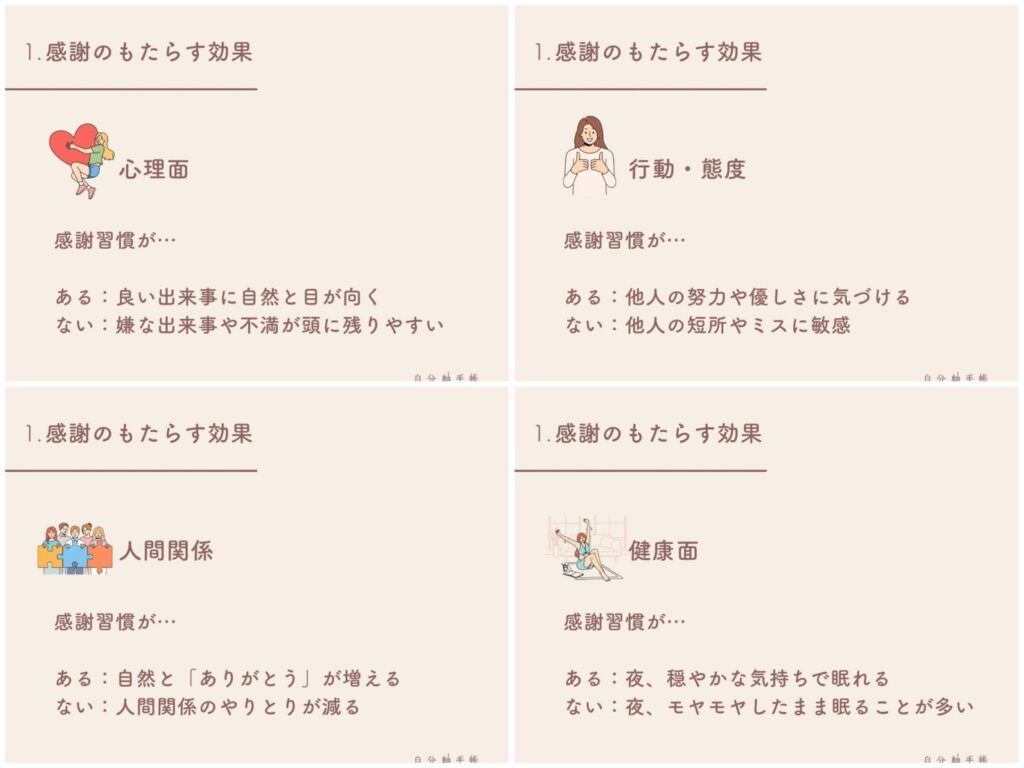

感謝のもたらす効果

以下の3つのグループにわけて幸福度を測った、とある感謝研究があります。

- 毎日「感謝日記」を書く

- 毎日「不満日記」を書く

- 毎日「出来事」を書く

その結果、「感謝日記」を書いたグループの幸福度が最も高く、よく眠れて体調も良かったのだそう。

そもそも人間は、生物として危険を回避し生き延びていくために、危険や不安を察知・記憶しやすい脳の作りになっています。そこに「感謝を探す」という意図的活動を加えることで、ポジティブな感情・思考を芽生えさせたり、不安を軽減したりする効果が期待できる、というわけです。

「感謝の習慣」があると……

▼

①

→幸せな気持ちになる

→思いやりを持った行動

→人との親密さ・信頼関係増す、

評価が上がる

②

→よく眠れる・運動量が増える

こんなうれしいループが期待できる感謝は、「幸福のスーパービタミン」とも呼ばれているんですよ!

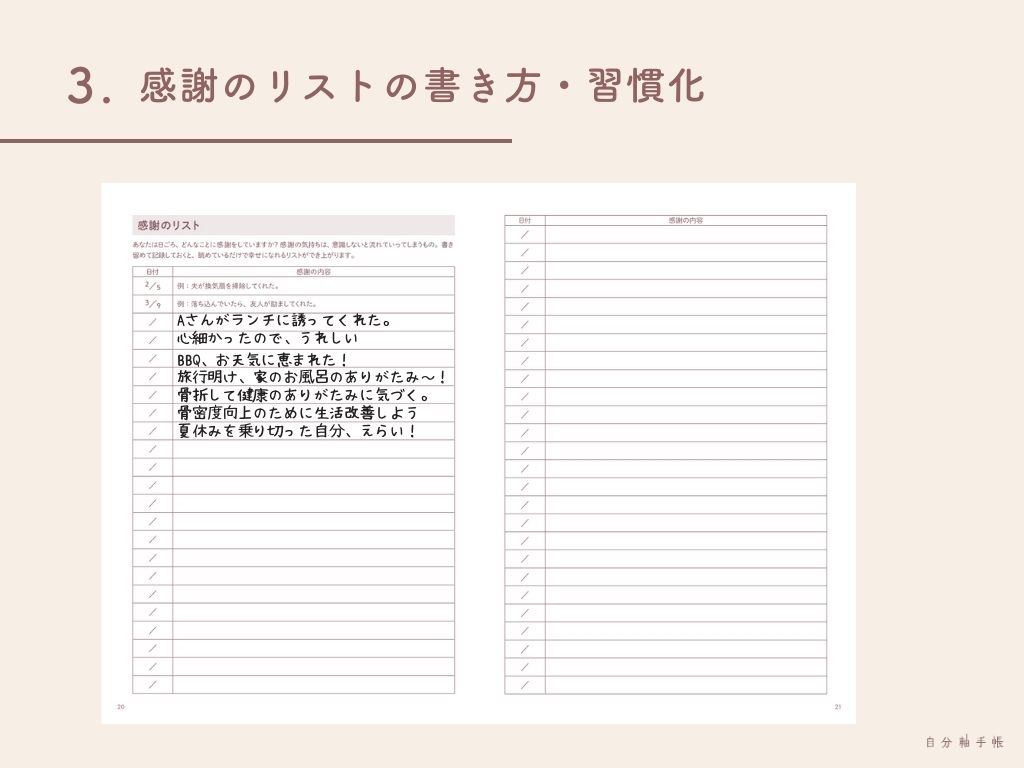

感謝のリストの書き方・習慣化

感謝がいいのはよくわかった!でもどうやったら続けられる?

――そろそろそうお思いのあなたに。

「感謝のリスト」が書きやすく&習慣化しやすくなるポイントを、3つご紹介します。

Point1|「幸せのレンズ」×「5つの分類」

心理学者・チクセントミハイ氏は、「何が起きたか」ではなく「どこに意識の焦点を当てているか」が幸福のポイントだと語ります。

「いいことを思い出す」のではなく、あらゆる物事を「幸せのレンズで見てみる」ことが大切!

これぞまさに、前半で幸せを感じる要因の一つとしてご紹介した「意図的活動」ですね。

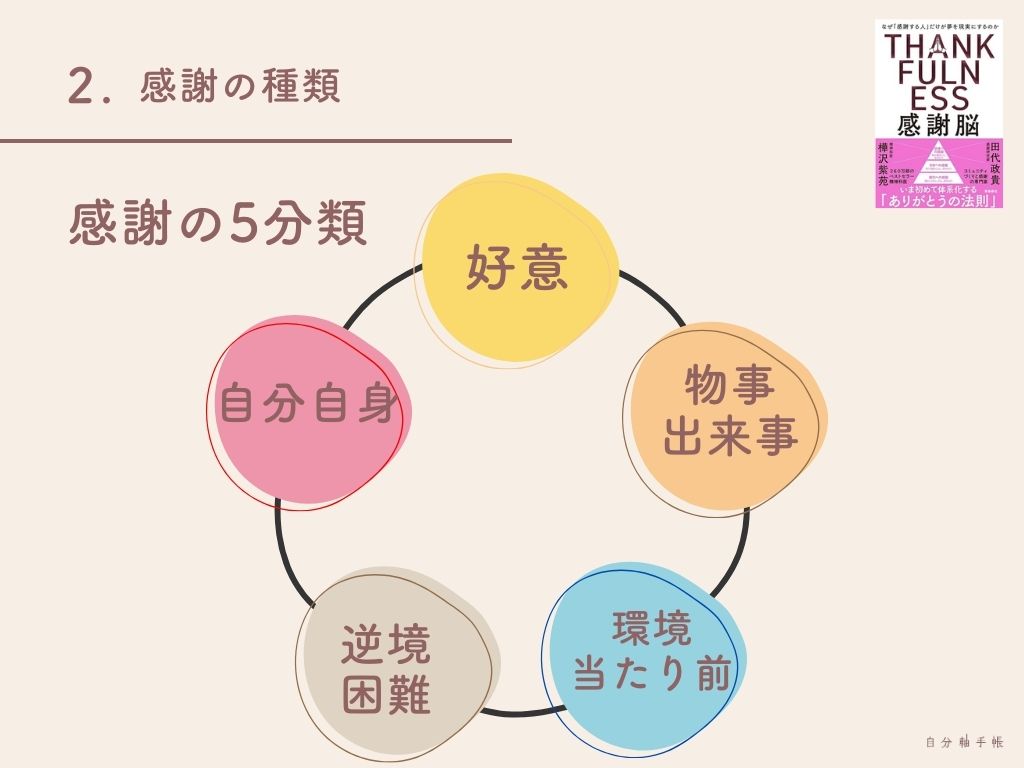

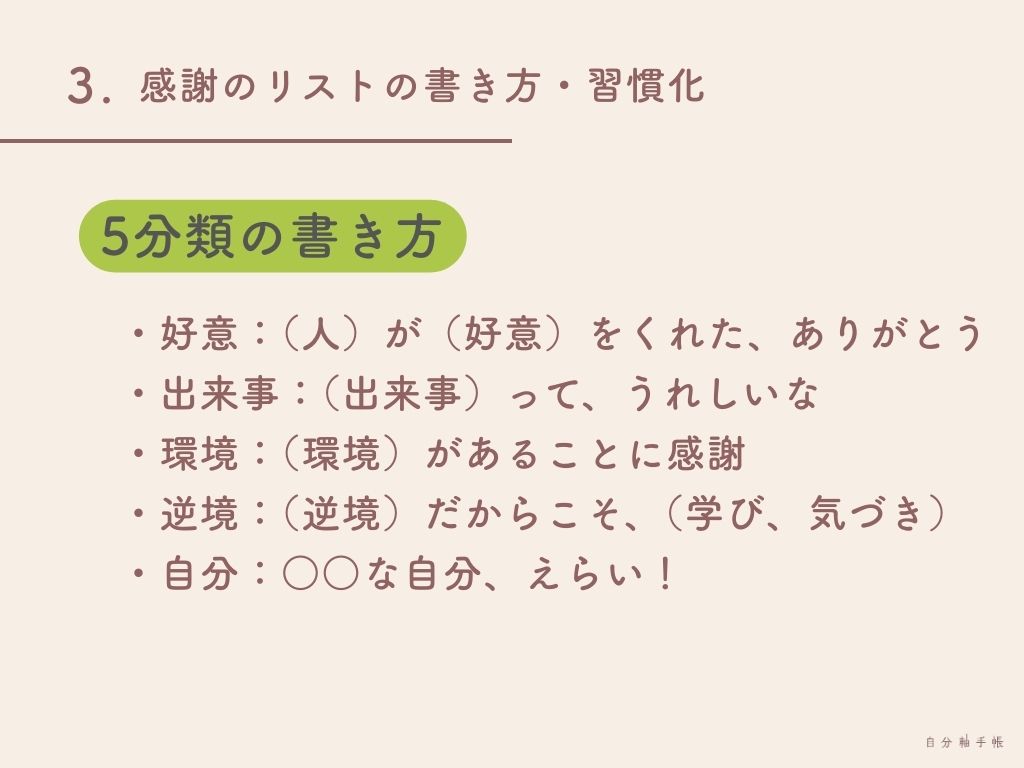

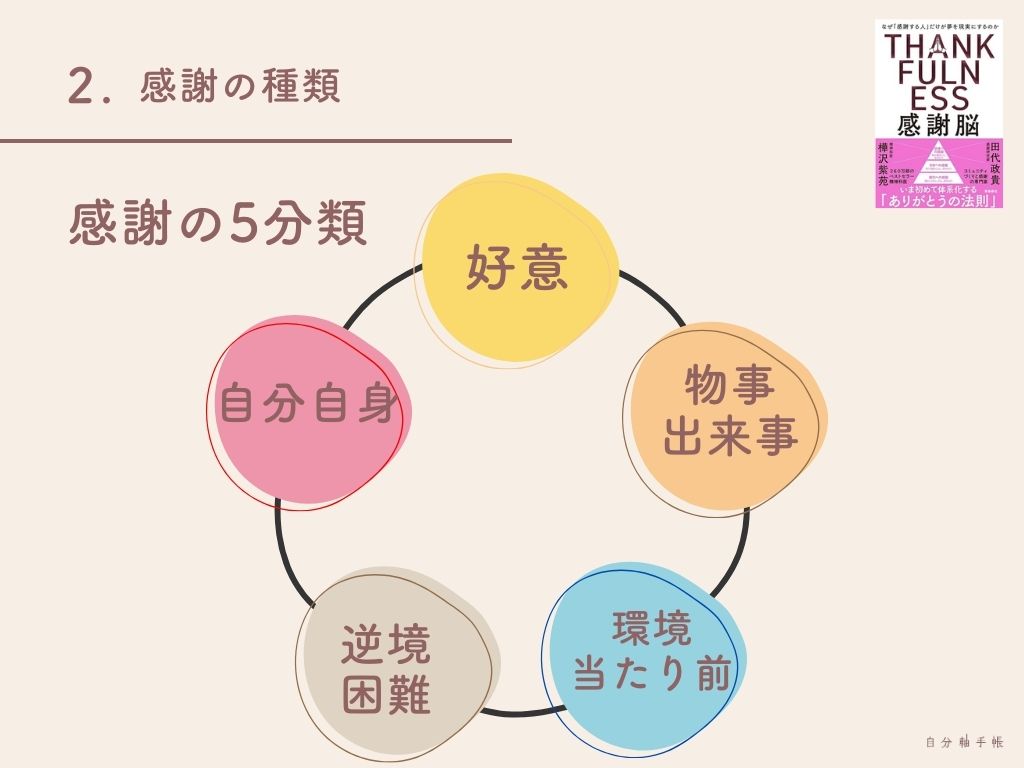

◎ヒント|5つの分類で「感謝」を意識してみよう

一方で、あらゆる物事に感謝する、という考え方に戸惑う方もいるかもしれません。

「いいこと」じゃない物事に「感謝する」って、どういうこと?

そんなとき、意識してほしいのがこの5分類。

- 好意: 人からしてもらったことに対して

- 物事・出来事: 結果に対して(天気に恵まれた、偶然の出会いがあった……)

- 環境・当たり前: 普段はあることに気づかないものに対して(インフラ、生活環境、健康……)

- 逆境・困難: 学び・気づき・成長に対して(耳の痛い指摘、苦手・失敗から学んだこと……)

- 自分自身: 頑張り・選択に対して(習慣を続けている、○○をやり遂げた……)

人はいいことにも悪いことにも慣れてしまいます。それは「幸せ」に対しても一緒。だからこそ、5つの視点を予め意識して1日を振り返ると、感謝が増えるのに加え、ワンパターン化を防ぐ効果も期待できます。

Point2|感謝+「感情」を書き留める

同じ出来事に触れても、「感謝を感じるか」「何に感情が動かされたか」は十人十色。あなただけの「幸せのレンズ」を通して、何にどんな世界を見出したのか、その感情も併せて記録しておきましょう!

勇気をもらった!

これまで『お節介かも』と遠慮しがちだったけれど、やられる側はうれしいかも……

困った人への新たな寄り添い方を発見した!

大げさやスマートな方法でなく、さりげない優しさも、こんなに伝わるものなんだ!

Point3|継続的に書きやすくなる「自分なりのルール」を作る

「感謝のリスト」は、毎日目にすることが多いスケジュールページとは別に、ワークページとして自分軸手帳前半にまとめられているため、「書き忘れることが多い」というお悩みも……。

「感謝」を習慣化するための仕組み作りに困ったら、以下のヒントもぜひご参考に。

◎ヒント1|記入するタイミングを設定

習慣化の基本は、「意思に頼らず、仕組み化する」こと。

そこで、「毎週末に/毎月末に○個」と、タイミング×量を決めるのがおすすめ。

1年は12か月、およそ50週で成り立っていますので、47個の感謝を書き込める「感謝のリスト」を1年でコンスタントに書き進めるなら、「毎週1個」「毎月4個」程度がちょうどよいペースです。

週末・月末に「感謝のリスト」への記入を忘れないように、毎日目にする「ウィークリーページ」や、毎月目にする「今月の振り返り」ページに、リマインドのふせんを貼っておくと、より安心!

◎ヒント2|ローテーションや曜日別で感謝テーマを設定

ゼロから感謝を探すのが難しいと、リストアップも億劫になりがち。そんな時は、毎日「どんなテーマで感謝を見出すか」を決めてしまうと負担が減ります。

たとえば、先にご紹介した「感謝の5つの分類」を上図のようにカレンダーに割り振って、日々ローテーションするのもいい方法でしょう。

ある研究によると、「感謝を毎日書き出すより、少しまとまった期間で定期的に書く方が幸福度が上がる」という説も。

「理想=毎日書く!」と気負わなくても大丈夫!

◎ヒント3|感謝する対象を固定

「誰(何)に対する感謝」をリストアップするかを決めると、アンテナが明確に立つ分、感謝がグンと見つけやすくなり、どんどんリストに書きたくなるはず。「どうにかして感謝を探し出そう」という意識も働くので、「幸せのレンズ」で対象のいい面に目を向けやすくなるという効果も期待できます。

- 夫、妻、パートナー

- 子ども

- 職場の上司・部下・同僚

- よく顔を合わせる近所の人や店員さん ……

もっと大好きになりたい人はもちろん、ロールモデルにしたい存在、マンネリ化している人間関係、イライラしがちな相手、苦手だけど距離をとるのが難しい人はいませんか?

「今月は毎日1つずつ○○さんへの感謝を書きだす」と決めて取り組んでみると、1カ月経つ頃にはその人への印象が変化したり、魅力的な部分を解像度高く理解できるかもしれません。

行き詰まったら、感謝する対象に対して「感謝の5つの分類」をかけ合わせて考えてみて!感謝が見つけやすくなるかも。

上級編|「書きっぱなし」で終わらせない!リストから見つける自分軸

感謝を感じ、書き留めることに慣れてきたら、「自分が何に感謝を感じているか」を俯瞰してみましょう。

感謝の5分類の中で、私がよく取り上げるものはどれ?どんな風に心動かされている?

逆に、なかなか登場しないものは何?

そんな目で観察してみると、様々な発見があるはず。

- 自分が大切にしているもの

- よい影響を受けやすいシーン、相手、環境

- 自分にとって居心地のよい場所や人間関係

- 思考や認知の癖

「感謝のリスト」に書き留められた一つ一つのエピソードもまた、あなたの「自分軸」の種。ぜひじっくり眺めてみてくださいね。

終わりに

気持ちが満たされるばかりか、自分にも周囲にも良い影響を与えてくれる「感謝のリスト」。とはいえ、あらゆる出来事を無理にポジティブ変換する必要はありません。ネガティブな気持ちも、大切なあなたの一部であり、事実。それをしっかり受け止めつつ……「幸せのレンズ」で眺めるとどう見えるかな?という視点をもう一つ増やしてみた先には、また違った世界が広がっているはず。

どれだけしても損をせず、誰かと奪い合うものでもない「感謝」。惜しみなく感謝できる自分を「感謝のリスト」に可視化して、あたたかで心地よい毎日を存分に感じてくださいね。

自分軸手帳のワークPDFダウンロード

下記から自分軸手帳のワークのPDFをダウンロードいただけます。ガイドを読んでぜひ取り組んでみてください。